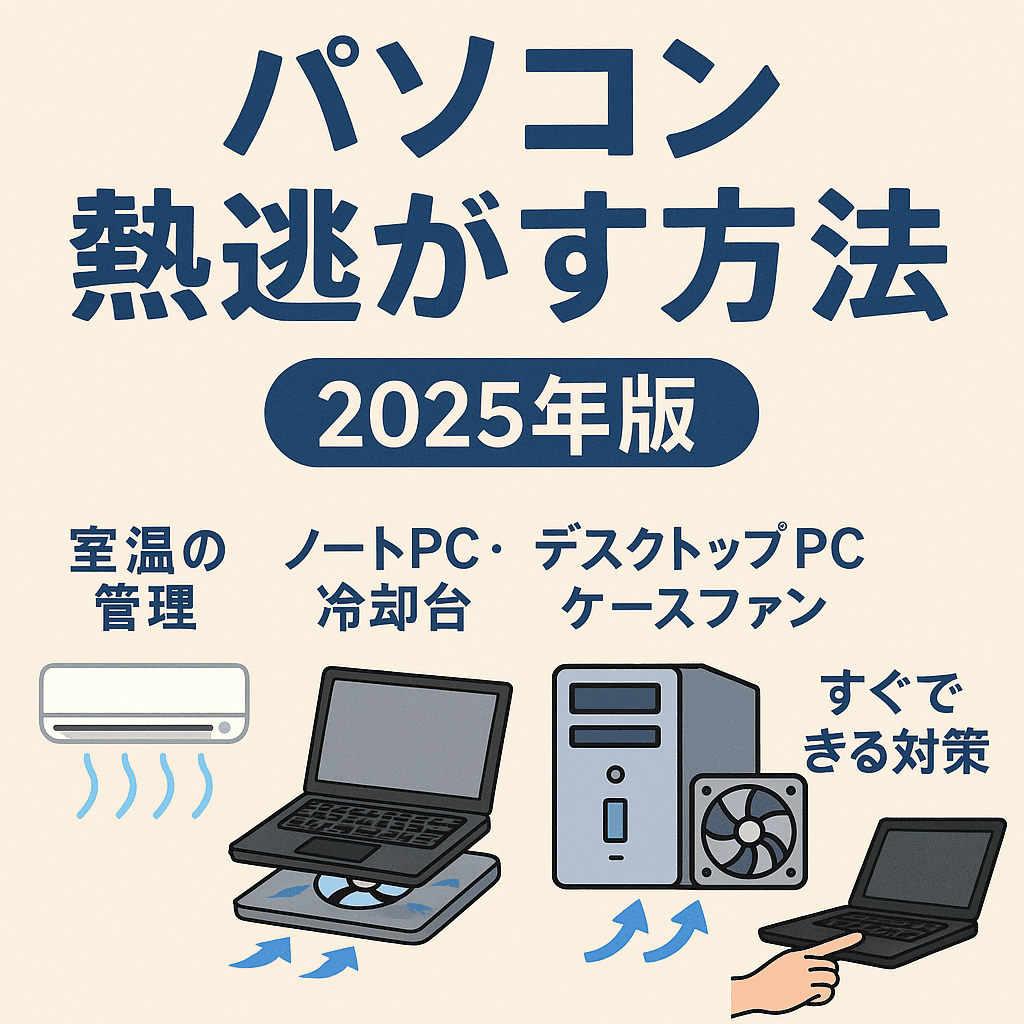

パソコンを使っていると、ふと

「パソコン熱くなりすぎてない?」

と感じること、ありませんか?

長時間の使用や夏場の高温環境では、ノートPCもデスクトップも想像以上に熱をため込みやすく、

そのまま放置すると動作が重くなったり、最悪の場合は故障の原因

になることも…。

この記事では、「パソコン 熱逃がす」と検索した方に向けて、

実際に効果のある熱の逃がし方を、共通対策からデバイス別(ノートPC/デスクトップPC)対策

まで、具体的な方法で丁寧に紹介しています。

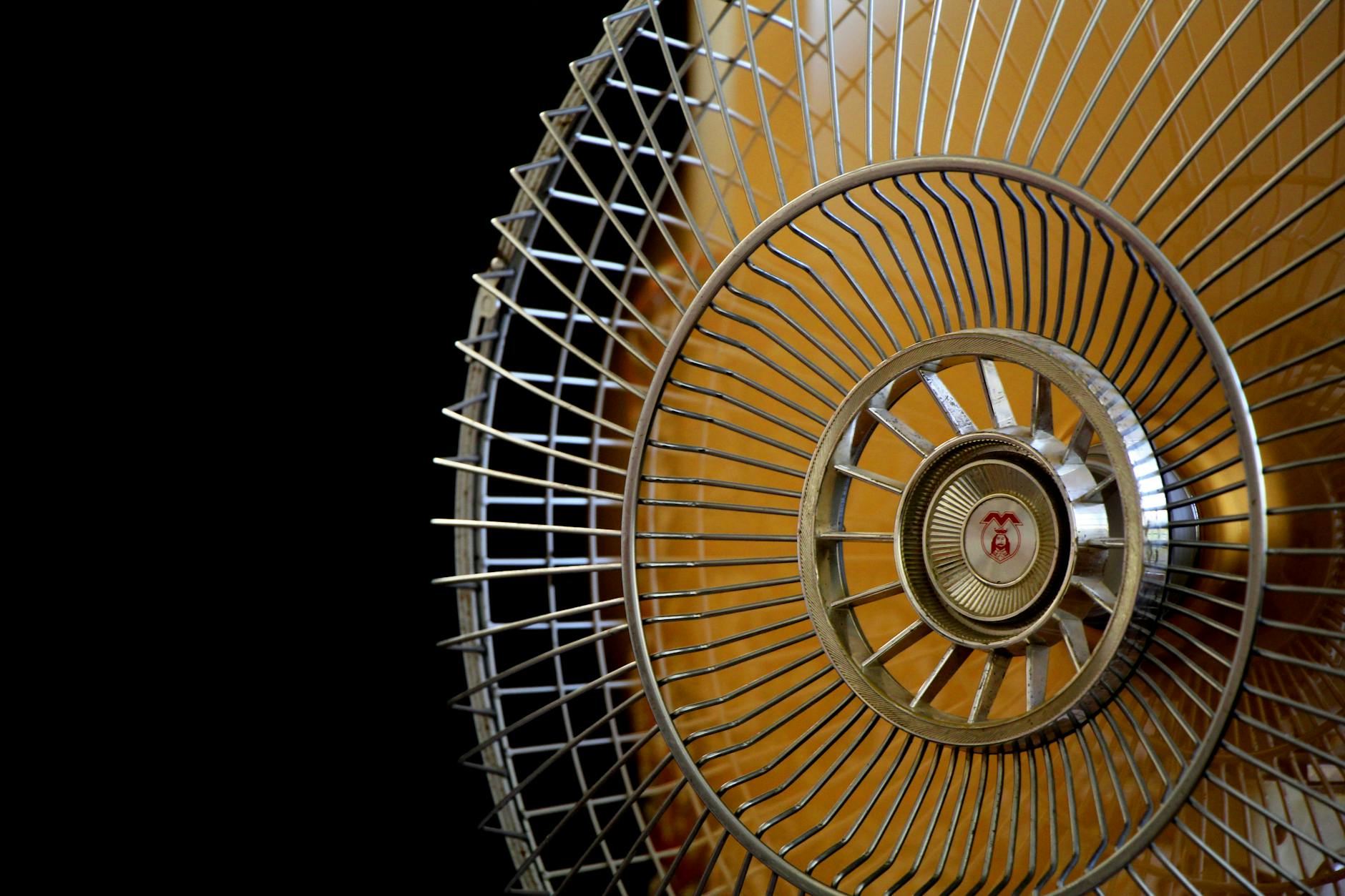

- 冷却台やファンの活用法

- 自作でできる放熱工夫

- さらには緊急時の正しい対処法

まで、今日からすぐ試せる内容が満載です。

「パソコンが熱い」と感じたら、早めの対策がカギ。

大切なPCを守り、快適な作業環境を取り戻すための一歩として、ぜひ最後まで読んでみてください。

1. 熱を逃がすために知っておくべき基礎知識

1‑1. なぜパソコンは熱くなるのか?CPU・GPU・熱暴走の仕組みを解説

まずパソコンが熱を持つのは、ごく自然なことです。

中でもCPUやGPUといった高性能な部品は、

処理を行うたびに大量の電力を消費し、その過程で熱を発生

させます。

たとえば

- 動画編集やゲーム

- Zoomのようなビデオ会議

をしているとき、パソコン内部はフル稼働状態になり、どんどん温度が上がっていきます。

このとき適切に熱を逃がせていれば問題ありませんが、熱がこもると「熱暴走」と呼ばれる現象が起きてしまいます。

熱暴走とは、パソコンが過熱により誤作動を起こしたり、自動的に性能を落としたりする安全機能です。

これはパーツの損傷を防ぐための仕組みですが、

逆にいうとそれだけ熱に弱い精密機械

であるとも言えます。

だからこそ、日常的に熱をうまく逃がしてあげることが、パソコンの寿命を守るためにも非常に大切なのです。

共通してできる“熱逃がす”基本対策(全機種共通)

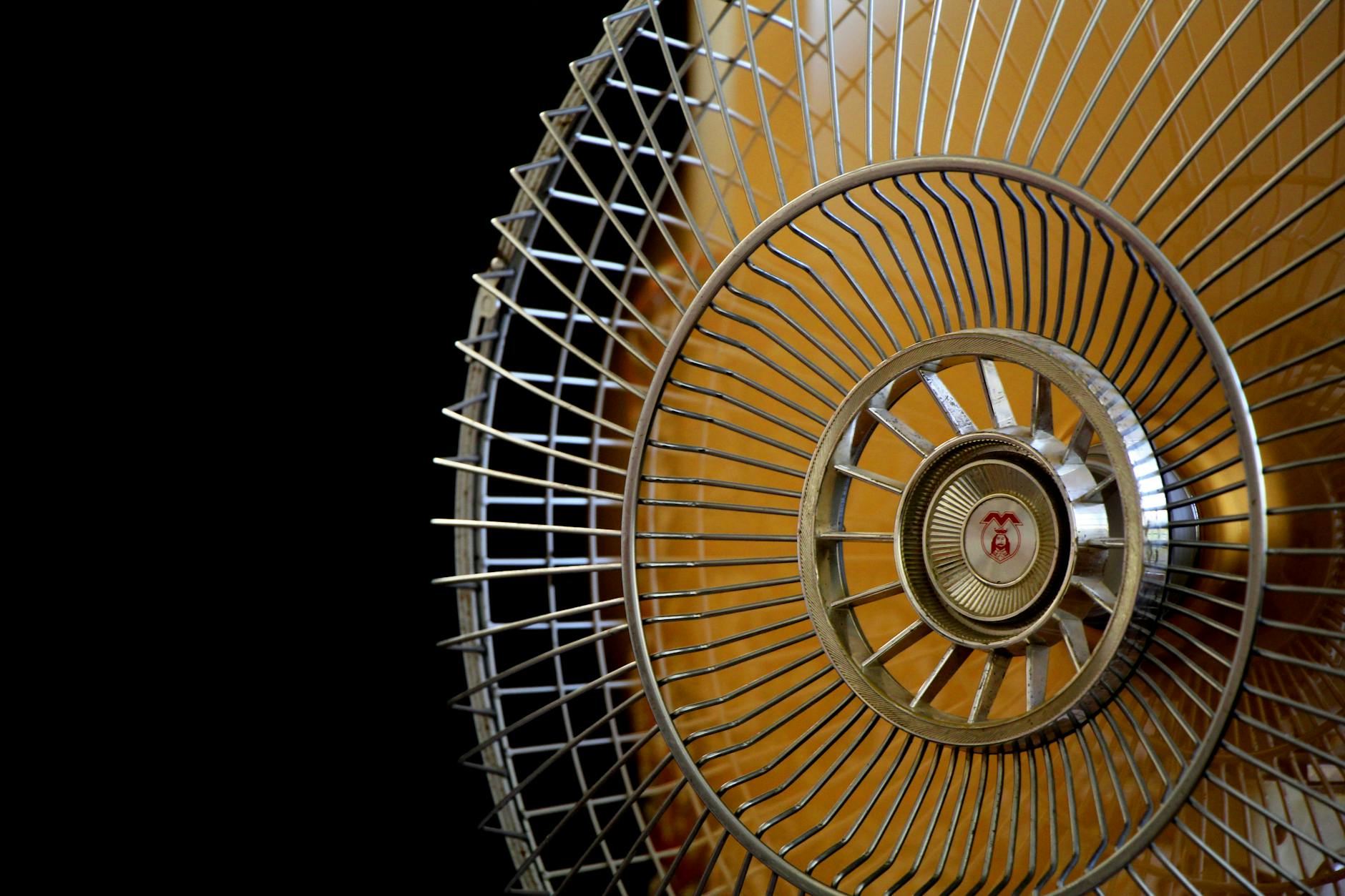

2‑1. 室温の管理:涼しい環境を保つコツと目安温度(例:25℃以下)

パソコンが発する熱は、外気温に大きく左右されます。

特に夏場の室温が

30℃を超えるような環境では、冷却ファンがいくら頑張っても排熱が間に合わず、本体がどんどん熱をため込んでしまいます。

理想の室温は25℃以下。

エアコンや扇風機を活用し、部屋全体を快適に保つことが第一歩です。

今なら、ミニの扇風機やUSBの扇風機もあるね

扇風機をパソコンの背面や側面に向けて風を当てるのも効果的。

なお、風を当てる場合は

吸気口・排気口の位置を確認し、風の流れを邪魔しないように設置

すると、さらに冷却効率がアップします。

吸気口・排気口の位置はパソコンの種類や機種によって異なりますが、基本的な目安は以下の通りです。

✅ ノートパソコンの場合

- 排気口(熱い空気が出てくる)

→ 背面や側面(ヒンジ近く)にあることが多い

→ 作動中に手を近づけると、温風が出ている場所が排気口です - 吸気口(空気を取り込む)

→ 多くの場合は底面(裏側)にある

→ 機種によってはキーボード面や側面に小さい吸気口があることも

📌 補足:

排気口が左右両側にあるモデル(ゲーミングノートなど)もあり、風を当てる際は排気を妨げないように注意が必要です。

吸気口に風を当てることで冷却効率は上がりますが、排気口には風を直接当てない方が良いです(熱がこもる恐れがあるため)。

✅ デスクトップPCの場合

- 排気口

→ 多くは背面上部にあり、ケースファンや電源ユニットから熱が排出される

→ 上部やサイドにあるタイプもあり、ケース構造による - 吸気口

→ 前面下部や底部にあることが多い

→ フィルターが取り付けられているモデルもある

📌 補足:

ファンの向きを見れば風の流れがわかります。

回転部分の裏側が「吸気」、前側(ブレードが見える側)が「排気」となります。

風を当てるときは、

吸気口に向けて風を送り、排気口から熱が自然に逃げるように

風の流れを意識すると効果的です。

意外と見落とされがちですが、室温管理は「最も簡単で効果の高い熱対策」です。

暑さを感じたら、パソコンも同じように熱がこもっている可能性があると考えて、まずは環境から見直してみましょう。

2‑2. 通気経路の確保:吸気・排気口を塞がないレイアウトと設置場所

パソコンの冷却は、空気の流れが命です。

吸気口から空気を取り入れ、内部の熱を排気口から外に逃がす構造

になっているため、この通気経路をふさぐと、一気に排熱効率が悪くなってしまいます。

よくあるミスが、

- 「柔らかい布製の上にノートパソコンを置く」

- 「デスクトップPCを壁にぴったりと寄せる」

といった使い方。

これでは吸気も排気も妨げられ、パソコンは熱の中に閉じ込められてしまいます。

理想的なのは、ノートPCであれば硬い平面(木製デスクなど)の上に置き、底面の通気を確保すること。

デスクトップPCであれば、壁から少なくとも10cm以上は空けて設置し、ケース内の風がスムーズに流れるよう配慮しましょう。

シンプルですが、「空気の通り道をつくる」だけでパソコンの冷却性能はぐんと高まります。

2‑3. ホコリ掃除の習慣化:エアダスター・分解クリーニングの頻度とポイント

パソコン内部のファンや通気口は、時間とともにホコリが溜まっていきます。

このホコリこそが、冷却性能を大きく下げる犯人のひとつ。

- 特にペットを飼っているご家庭

- 絨毯の部屋

などでは、驚くほど早くホコリが蓄積します。

ホコリを取り除く基本的な方法は、「エアダスター」での吹き出し。

パソコンの電源を切り、

排気口やキーボード周りにシュッと吹きかける

だけでも、かなりのホコリが取れます。

これを1ヶ月に1回程度行うだけで、ファンの回転効率がぐっと良くなります。

もっとしっかりメンテナンスしたい場合は、分解クリーニングもおすすめ。

ただし、自信がない場合はメーカー保証が効かなくなることもあるため、専門業者に依頼するのが安心です。

- 「パソコンがうるさいな」

- 「急に熱くなった気がするな」

と思ったら、まずはホコリ掃除を試してみましょう。

それだけで劇的に改善するケースも珍しくありません。

2‑4. ソフト・電源設定見直し:不要アプリ停止・省電力モード活用の具体手順

パソコンの発熱は、ソフトウェアの使い方でも大きく変わります。

- 裏で常に動いているアプリ

- 高負荷の設定のまま

使っていると、CPUやGPUが無駄に働いてしまい、それが熱の原因になります。

まず見直したいのが、スタートアップアプリ。

Windowsであれば、

- タスクマネージャー(Ctrl+Shift+Esc)を開く

- 「スタートアップ」タブ

から不要なアプリの起動をオフにできます。

次に省電力設定。

- Windowsでは「設定」

- →「システム」

- →「電源とバッテリー」

から、「バランス」または「省電力」モードを選ぶことで、CPUの無駄な負荷を抑えられます。

Macでは「省エネルギー」設定でディスプレイやハードディスクの動作を調整できます。

これらをこまめに見直すだけで、パソコンの発熱は確実に抑えられます。

設定一つで「静かになった」「熱くならない」と体感できることも多いので、騙されたと思って一度試してみてください。

ノートパソコンの熱を逃がす方法

3‑1. 冷却台タイプ(スタンド+ファン):メリット・デメリットと選び方

ノートパソコンを冷やす方法として定番なのが、冷却ファン付きの冷却台(クーラーパッド)です。

これはノートPCの下に敷いて、内蔵ファンで空気を送り、底面の排熱をサポートしてくれるアイテムです。

1年中使うことで、ノートパソコンを長く使えます。僕も使っています。

メリットは、設置がとにかく簡単なこと。

なかには、USBで接続するだけで風が送れるタイプもあり、デスク環境もスタイリッシュに整います。

一方で、風タイプはファン音が多少気になるという声や、持ち運びには少し不便といったデメリットもあります。

選ぶ際は、

- 風量(CFM)

- 静音性(dB)

- パソコンのサイズに合った台座の大きさを確認

するのがポイントです。

「PCが熱くて手が置けない」なんて場合は、この冷却台を一つ導入するだけで驚くほど快適になりますよ。

3‑3. 冷却パッド/シートタイプ:貼るだけの簡易対策の実用性と限界

「手軽に冷却したいけど、ファンの音が気になる」という方には、

冷却パッドやシートタイプ

も選択肢に入ります。

これは

熱伝導性の高い素材を使ったパッドを、パソコンの底面やヒートエリアに貼る

ことで、熱を外に逃がしやすくするというものです。

使い方は簡単で、ほとんどの商品が貼るだけのシンプル設計。

音が出ず、設置スペースも取らないため、静音性と省スペースを重視する方に向いています。

ただし、

効果はあくまで“補助的”なレベル

室温が高すぎる場合や、パソコンの内部温度が既に高いときには、これだけでは不十分なこともあります。

ぼくはパソコンではなくWi-Fiの中継器が熱くなりやすいので、そちらで使用しています

デスクトップパソコン

4‑1. ケース内部エアフロー最適化:ファン追加やケーブル整理など

デスクトップPCの場合、内部のエアフローを整えることが冷却性能に直結します。

エアフローとは、ケース内で空気がどのように流れているかを指します。

うまく風の流れを作らないと、せっかくのファンも十分な効果を発揮できません。

まず確認したいのが、吸気と排気のバランス。

前面から空気を取り込み、背面または上部からしっかり排出する流れが理想です。

必要であれば、ケースファンを1〜2個追加し、風量を強化しましょう。

もう一つの大事なポイントが「配線整理」。

ケーブルがごちゃごちゃしていると空気の流れが遮られ、熱がこもりやすくなります。

可能な限り裏配線を活用し、内部をすっきりと保つだけでも温度は変わります。

ケース内部のエアフローを意識すると、冷却性能はもちろん、見た目やメンテナンス性もぐっと良くなります。まさに一石三鳥の対策です。

注意点!

保冷剤・氷の使用はNG!結露による故障リスクを解説

「冷やしたいなら氷や保冷剤を使えばいいのでは?」と考えがち

ですが、これは絶対に避けたいNG行為です。

なぜなら、氷や保冷剤は外気との温度差により結露を引き起こし、パソコン内部に水滴が発生してしまうリスクがあるからです。

電子機器は水分に極端に弱く、わずかな水滴でもショートを起こしたり、サビの原因となったりします。

特に、ノートパソコンの裏に保冷剤を敷くなどの行為は、

すらあります。

一時的に冷たくなっても、結果的には寿命を縮めてしまうので、「保冷=安全」とは思わないことが大切です。

冷却は、風や自然放熱を使った“乾いた方法”で行うのが鉄則です。